【はじめに】

新卒採用は年々早期化が進み、最重要の方針となったインターンシップを早期に開催する企業が一般化となっていますね。

皆さんの会社では、採用選考の早期化に対応してますか?

ここでは、早期化の進む採用選考に対する学生の反応や、早期化のメリット・デメリットなどを考えていきます。

【採用選考が早期化した背景】

採用選考が早期化した背景には、大きく以下の三つの要因が挙げられます。

売り手市場による採用強化の激化

少子化によって新卒人材の人口が年々減少し、売り手市場となり、採用競争の激化につながっています。

DXを推進するためのスキルや考え方を備えたDX人材を含め、積極的に若い人材を採用確保したいという企業が増えてくる中、世の中の業種や職種も多様化しており、企業と学生のニーズや認識が一致することも難しくなっているのが実情です。

インターンシップの定義改正

これまで、インターンシップはあくまで職業体験のために実施されるものと位置づけられており、企業が参加学生を選考することは禁止されていましたが、実態としては学生を選考する企業や、アルバイトのように働かせる企業が増えてきたのです。

2023年4月に政府は「インターンシップを活用した就職・採用活動の日程ルールの見直し」を発表し、目的や形式によって4つのタイプに分類され、条件を満たすものについては採用直結型で実施することが認められました。

このインターンシップ制度の改正も、新卒採用を早める一因となっています。

就活ルールの有名無実化

政府や経団連(日本経済団体連合会)はこれまで、在学時の就職活動による学業への悪影響を軽減させるために、「選考活動開始時期を遅らせる」「説明会や面接を解禁する時期をそろえる」といった就活ルールを定めてきました。

しかし、経団連非加盟の外資系企業やベンチャー企業はルールに縛られない独自の採用手法をとっていることや、経団連加盟企業がルールを破っても特に罰則などはないこと、などから、ルールはあるものの有名無実化しているのが実情です。

参考:コラム「【新卒一括採用の終焉?】これからの新卒採用はどうなる?」も参照ください。

【インターンシップの位置づけ】

先程の「2)インターンシップの定義改正」でも少し触れましたが、大学生等のインターンシップの取り扱いが、令和5年度から変わりました。

これまで、インターンシップはあくまで職業体験のために実施されるものと位置づけられており、企業が参加学生を選考することは禁止されていましたが、大学生のキャリア形成支援に係る取り組みを類型化し、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を広報活動や採用選考活動に使用できるように見直されたのです。

これは、令和7年3月に卒業・終了する学生が令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。

★文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)改正のポイント

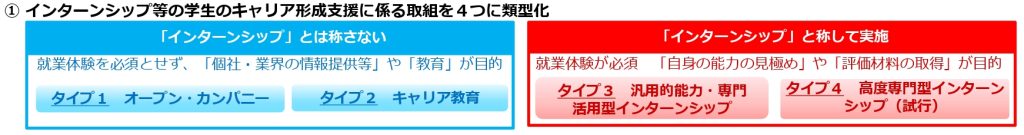

①インターンシップ等の学生のキャリア形成支援に係る取り組みを4つに類型化

(厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」より)

※タイプ1~4は学生のキャリア形成支援に係る取り組みであって、採用活動ではないので、

学生は採用選考活動開始時期以降、改めて採用選考のためのエントリーが必要です。

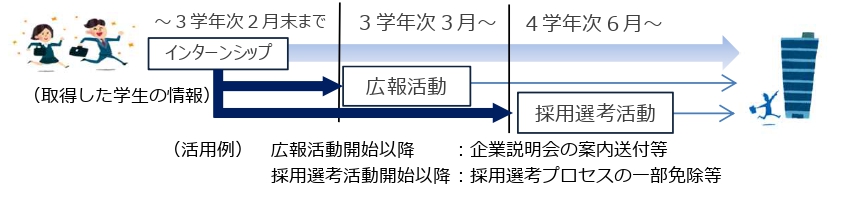

②一定の基準を満たすインターンシップ(タイプ3)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り、それぞれ使用可能

(厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」より)

ここにある一定の基準とは

・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)

・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)

・実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)

・実施時期要件(卒業・終了前年度以降の長期休暇期間中)

・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)

となります。

したがって、大学生のインターンシップとは「セミナー形式(短期)」「課題形式(短期~中期)」「就業形式(長期)」を指し、インターンシップとして実施するには2日以上の日程が必要となりました。つまり、旧来の1dayインターンシップは「1day仕事体験」となり、2022年よりインターンシップと呼ぶことができなくなったのです。

今年の夏のインターンシップには、26卒(現大学3年生)の他、早くも27卒や28卒の学生からも参加申し込みが来ていた、との話も秋田県内企業の採用担当者から話を聞きました。

28卒、ということは、現在大学一年生です。

大学受験を終えて、やっと大学生になったその一年目から就職活動の一環であるインターンシップに参加するなんて…すごいですね。

インターンシップ後は、学生を選考まで繋ぎとめるために、以下のような、さまざまな施策を行っています。

・メールや電話かけ

・インターンシップ参加者限定の懇親会開催

・インターンシップ参加者限定のイベント など

※このような「インターンシップ参加者限定」のイベントは、早期選考を見込んで、学生も積極的に参加するようです。

【採用活動が早期化することのメリット・デメリット】

採用活動が早期化することで、企業側のメリットやデメリットを見ていきましょう。

メリット

1)優秀な学生を確保しやすい

早期から就職活動をしている学生は、将来について本気で考えていることが多い傾向があります。

2)多くの学生と出会える

選考期間が短いと会えるタイミングを逃してしまうことになりますし、多くの学生は、内定をもらった時点で就職活動を終了します。採用スケジュールが後ろになればなるほど、多くの学生と出会えるチャンスは減っていくでしょう。

3)採用活動の質を高められる

早くから採用活動のために動く早期採用は、ブラッシュアップをする期間が長いため、採用活動の質を高めることができます。

4)卒業ギリギリまで採用活動をしなくていい

早期採用は大学3年生の時点から人材確保のために動いているため、学生の卒業ギリギリの時まで採用活動をする必要がなく、余裕を持って内定式や入社式、研修の準備を進めることができます。

採用期間がギリギリになり、焦って自社に合わない学生を採用してしまうと、お互いにとって不幸なことになりますので、注意が必要です。

デメリット

1)コストが増える

早期採用は、新卒採用のスケジュールよりも半年以上早い時期から動きます。

そのため、当然ですが、通常の採用スケジュールに比べると、内定者フォローのためのイベントが増えるなど、コストが増えるでしょう。

2)内定者フォロー・研修が長期的に必要

早期採用は、内定した後のフォローが必須となります。

「漠然とした不安」や「親からの反対意見」、また「友達が就職した企業の方が良く見えた」「他に良い企業があった」など学生の心は揺れ動くものです。

内定式の直前になって、内定辞退がきた、という経験をお持ちの企業さまも多いことでしょう。

学生が不安や他者の意見に振り回されないためにも、適度なタイミングで内定者フォローや研修を行うことが重要です。

【採用選考の早期化に対する反応は?】

採用選考の早期化について、今現在大学4年生で、企業に内定して10月に内定式も済ませた学生の声を紹介します。

・先輩たちから聞いていたよりも早期化が進んでいて、企業の選考状況を把握することが難しい。

・企業の動きが早くて、自分の準備が追い付かないまま、企業の選考に進んでしまう。

・早い会社だと1、2 月頃から本選考のエントリーシート提出などが始まるので、大学のレポートや試験の時期とぶつかる。

・大学3 年の春休みの時期と企業の選考時期が重なるので、企業説明会の予約などがしやすい。

など、企業の動きが早すぎると思っている学生の他、逆にちょうどいい、と感じている学生もいるようですね。

【まとめ】

いかがでしたか?

県外の大手のIT・半導体・証券などの会社は大学3年生にもう内定を出している、との話も聞きます。

ただ、秋田県内の企業については早期選考を行っている企業について、表立っては聞こえてはこないが、数少ないながらもあるようだ、とのことでした。

通常の選考時期に動き出すと、すでに市場には優秀な学生がわずかしかいない、などの声も聞こえてきます。

求める学生の採用を勝ち取るために、自社の採用を今一度見つめ直すのもアリかもしれません。

関連記事

コラム「【新卒一括採用の終焉?】これからの新卒採用はどうなる?」

コラム「【階層別研修】役職や立場によって求められる役割は違う!」

コラム「【新入社員研修】社員育成は当たり前!即戦力を期待した採用はもう終わり?」

コラム「【パープル企業とは?】自社がゆるブラック企業にならないために!」

も、参照ください。

また、秋田採用サポートナビでは、秋田県内の企業様の採用サポートを実施しています。

・採用活動を成功させるための必須ツールが知りたい

・採用計画を立てることが大事なのはわかるが、どうしたらいいのか分からない

・相談できる人がいないので、自社の採用のやり方が合っているのか不安

など、些細なお悩みでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。